━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第88号 LPBニュース 2022年8月10日配信

半導体&システム設計技術委員会編集

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★★★★ 今回のトピックス ★★★★★

■JEITA LPBフロントローディングワークショップ2022(Web)開催!

■「今月の活動紹介」第8回 EMC設計実証TG

■イベント情報

【1】【 PCB Systems Forum 2022 】

───────────────────────────────────────────

■JEITA LPBフロントローディングワークショップ2022(Web) 開催!

───────────────────────────────────────────

参加申込: https://www.jeita.or.jp/form/custom/182/form

───────────────────────────────────────────

日 時 : 2022年9月9日(金)13:00~17:00

会議方式 :Webex

詳細 URL : http://jeita-sdtc.com/2022/08/lpb_workshop2022/

今回のLPB Forumは、例年と趣向を変えて、MBSEの体験会、3Dモデルについて聴講者の皆様と

議論するLPB Workshopとしたいと思います。

奮ってご参加ください。

プログラム(暫定)

・開催にあたって

・MBSEの体験会

・3Dモデルについての議論

・閉会の挨拶・連絡事項

───────────────────────────────────────────

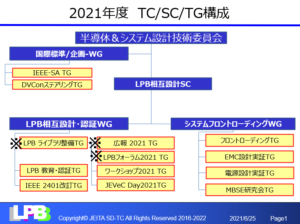

■「今月の活動紹介」第8回 EMC設計実証TG

───────────────────────────────────────────

今回は、「EMC設計実証TG」の活動を紹介します。

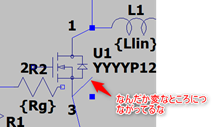

本TGでは、比較的難易度の高い2つのモデルにフォーカスしてそのモデル化手法と活用手法を

議論しております。

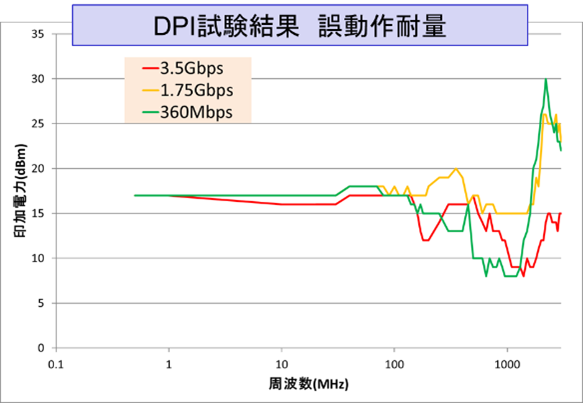

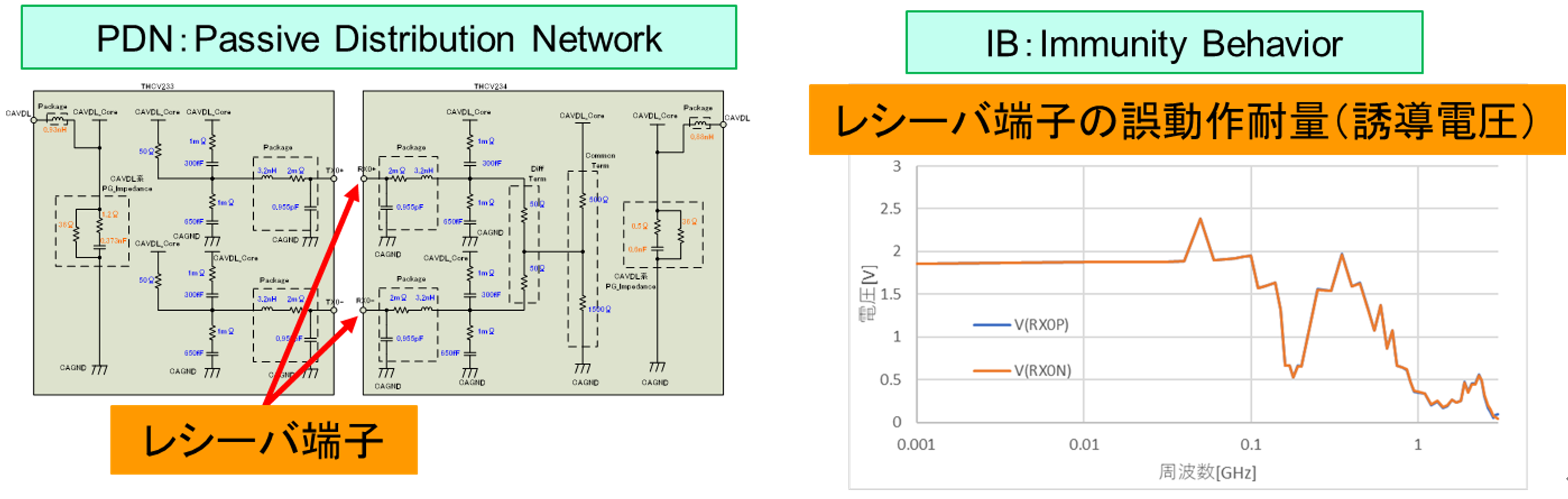

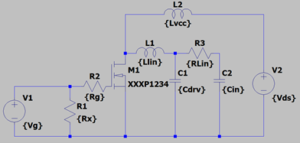

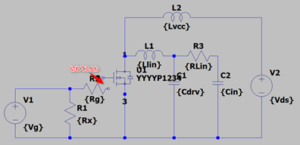

一つは、ICIM-CI(Conducted Immunity Modelling)と呼ばれるモデルでシステムのBCIや

ESD試験いわゆるイミュニティー試験での誤動作予測に使えるモデルです。

もう一つはICEM-RE(Radiated Emission Modelling)と呼ばれるモデルでLSIの直接放射が

ヒートシンクに結合するEMIの問題、機内配線へ結合する自家中毒の問題を予測することを

目指しています。

今回は、ICIM-CIのモデル化事例をご紹介したいと思います。

.... 続きは、

からご覧ください。

───────────────────────────────────────────

■イベント情報

───────────────────────────────────────────

【1】【 PCB Systems Forum 2022 】

ユーザ事例とロードマップを交えながら、最新ソリューションを紹介。

9月8日(木)〜 今年はライブ&オンラインのハイブリッド開催 〜

ライブ会場: 東京コンファレンスセンター・品川

https://event.sw.siemens.com/pcb-systems-forum-2022-japan/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

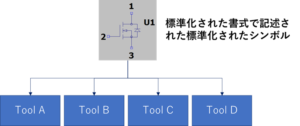

LSI・パッケージ・ボード(LPB)相互設計規格である国際標準IEC 63055/

IEEE 2401-2019は下記URLからご購入できます。

https://standards.ieee.org/standard/2401-2019.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Jeita SDTC http://www.jeita-sdtc.com

LPB Forum http://www.lpb-forum.com

Facebook https://www.facebook.com/lpbforum/

Twitter https://twitter.com/lpb_forum

◆本メールマガジンは、LPBフォーラムに御参加いただいた皆さまに

各種イベントやセミナー情報を配信させていただくものです。

配信停止は下記URLからお手続きください。

配信停止用URL: http://jeita-sdtc.com/xmailinglist/news/

◆新たに配信をご希望される方は下記URLからお手続きください。

※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信

いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright(C) 2017 JEITA 半導体&システム設計技術委員会

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━